A l’occasion de la troisième édition du Femfest, Festival de cinéma organisé par l’association féministe de mon école (Les Salopettes à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon), cinq longs-métrages ont été sélectionnés autour de la thématique : “(Dé) Faire Famille”.

J’ai eu la chance de participer à la programmation, de gérer en grande partie la discussion avec les distributeur·ices, mais aussi et surtout d’être spectatrice de quatre des cinq projections organisées. Du 12 au 16 mars, étudiant·es et externes ont ainsi été invité·es à voir successivement : Tokyo Godfathers, Everything Everywhere All at Once, Paris is Burning, Tomboy et enfin, Mustang.

La particularité de ce festival, dont l’ambition était de tenir une ligne engagée, a été de proposer à chaque long-métrage de dialoguer non seulement avec les autres éléments de la programmation mais aussi avec des évènements divers proposés en complément de la projection. Pour l’ouverture du Festival, une sélection de quatre courts-métrages d’Alice Guy a donc précédé le premier long, Tokyo Godfathers. Paris is Burning a été suivi d’un Drag Show organisé par l’association LGBT de l’école (ArcENSiel). Laurine Labourier, spécialiste notamment de la représentation de la transidentité chez les enfants, a encadré le visionnage de Tomboy. Enfin, en clôture du festival, une conférence d’une heure par Christine Détrez, sociologue et autrice du livre Rien sur ma mère1, a accompagné celui de Mustang.

J’aimerais ici non seulement prolonger la discussion mais aussi partager les réflexions que cette semaine riche en (re)découvertes a permis d’initier ! Pour ce faire, je vous propose ma critique des cinq films, en perspective avec la thématique qui les a rassemblés lors de ce festival.

Pour celleux qui n’ont pas pu assister à ces projections et qui seraient intéressé·es par la mise en dialogue de ces différentes œuvres, j’accompagne au possible chaque critique de liens pour voir ces œuvres gratuitement. Pour des raisons légales, certaines n’en auront pas, mais je suis certaine que vous saurez les trouver par vous-même. Il est évident pour moi que tout le monde devrait avoir accès gratuitement au cinéma.

Cliquez ci-dessous sur les titres des articles qui vous intéressent pour les lire !

Aux Commencements, le Matrimoine.

Alice Guy

Voir les quatre films sélectionnés par la programmation du festival, disponibles sur Youtube via les liens ci-contre :

La Fée aux Choux (1896)

Sage-femme de première classe (1902)

Les Résultats du féminisme (1906)

Madame a des envies (1907)

Notre mère qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton cinéma soit montré, sur Youtube, comme au cinéma… Le septième art pourrait-il t’appeler “Maman” ? Pas légalement en tout cas.

Il est difficile d’affirmer officiellement la “paternité” des courts-métrages d’Alice Guy, qui ont été bien souvent attribués à d’autres congénères (hommes). Et il y a de quoi vouloir se les attribuer ! Selon toute vraisemblance, et ce malgré son absence symptomatique dans les ouvrages sur l’Histoire du cinéma, Alice Guy serait un·e des premier·ères à s’être lancé·es dans la réalisation de “vues photographiques animées”2 de fiction. En 1896, elle réalise son premier court-métrage, La Fée aux Choux, en même temps que Georges Méliès qui réalise alors Une partie de cartes. Aujourd’hui, elle est remise à toutes les sauces sur le devant de la scène.

Au détour d’une conversation très pragmatique avec la Société de Distribution de Gaumont Pathé, à qui appartiennent légalement les œuvres de Guy, j’ai appris que la société avait mis en place une cellule de recherche pour déterminer lesquels de ces films (depuis attribués à des collègues) lui revenaient de droit3. Cela peut paraître anodin, mais il a failli y avoir de réelles répercussions sur notre sélection de courts, puisque d’office la programmatrice m’a invitée à la remettre en question sur cette base.

Bien vite cependant, nous avons jugé que ces détails n’enlevaient pas aux œuvres leur richesse historique. Elles témoignent d’expériences de réalisatrice, d’actrices, parlant et s’amusant de la féminité et de la maternité qu’on a tendance à lui associer. Les quatre courts-métrages jouent des incohérences que produit le double-sens biologique et social de cette acception de la parentalité. On peut alors déjà rapprocher son style de celui d’un cinéma du spectacle, encore émergent à l’époque : les codes de la comédie burlesque4, voire du slapstick5, sont déjà bien maîtrisés sans que l’on ne les ait encore nommés. Les jeux de Guy avec les possibilités techniques du cinématographe accompagnent les balbutiements d’un art à qui on refuse encore ce nom.

Ce sont des saynètes6 “de leur époque” dont la portée humoristique sait aussi bien jouer sur des tabous évidents que sur des idées reçues faussement innocentes. Elles gagnent ainsi ce qu’elles peuvent perdre de leur capital humoristique périmé dans leur capital sarcastique anachronique. Car voir ces films, c’est se figurer le public d’hier qui pouvait en profiter et surtout, l’effet de décalage immense entre notre culture audiovisuelle du XXIe siècle et ce premier pas vers cette même culture, capturée il y a plus de cent ans.

Les Résultats du Féminisme, m’a marqué par sa singulière représentation des rapports au genre. On y voit un monde où les dominations de genre7, et même certains marquages de genre, sont inversés. Les hommes repassent le linge, font la cuisine, s’occupent des enfants, se font draguer dans la rue, pendant que les femmes vont à la chasse, fument le cigare, lisent le journal les pieds sur la table, et alpaguent (voire agressent) les hommes dans la rue. Dans ce matriarcat drôlatique qui ne durera pas, les “dominés” ne sont reconnaissables comme tels que par certains actes associés au genre féminin (et décrits plus tôt). Ils restent toutefois reconnaissables comme hommes en raison de leur style capillaire et vestimentaire. Ils portent la moustache, le chapeau, le pantalon et la chemise. Les dominantes restent femmes car en robe, en talons, et même en corset. Cette satire faussement inoffensive révèle peut-être sans le vouloir les limites d’une mouvance du féminisme qui ne remet pas en question la binarité artificielle des genres8, mais simplement la domination d’un sexe par un autre. Il ne faudrait cependant pas affirmer trop vite qu’Alice Guy était féministe : grande bourgeoise, elle a certes ri au nez de la domination masculine et donné une plus grandes visibilité à des personnages féminins, mais son engagement politique est loin d’être clair.

Malgré tout, l’existence même de ce cinéma coupe l’herbe sous les pieds de celleux qui masculinisent à outrance l’histoire du septième art. Parce qu’à force d’entendre parler du male gaze9 comme s’il s’agissait d’une évidence, il est aisé de croire qu’il pourrait exister en contrepartie un female gaze10. Or, le male gaze est un concept très inspiré par les thèses psychanalytiques, un concept qu’on pourrait avec un brin de mauvaise foi résumer ainsi : dans l’inconscient produit par le système patriarcal, la mère est absente derrière les caméras, et le père la filme pour son propre plaisir. Or, une mère absente, c’est une mère fautive. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre, au cinéma comme ailleurs, que si on n’entend pas parler des femmes, c’est qu’il n’y en a pas eu. Il est vrai que le système patriarcal a rendu complexe – pour ne pas dire impossible – l’accès aux postes de pouvoir à toute personne qui ne correspondait pas à une norme de masculinité, d’hétérosexualité, de blanchité. Mais Alice Guy n’est ni une “femme d’exception”11, ni anti-système. Elle a tout de même bénéficié d’un poste de secrétaire plutôt confortable, sous la direction de Gaumont ! Ce n’est que l’une de ces nombreuses femmes dont les mises en lumière ne sont que trop peu prises en compte sinon invisibilisées, l’une de celles qui ont exploré le potentiel du cinéma pour provoquer des rires, rassembler, et il faut bien le dire, trouver sa place au soleil.

Pour plus de détails sur la carrière d’Alice Guy, je vous invite à lire l’article du CNC rédigé à son propos : Article du CNC.

Aux retranchements, la coalition

Tokyo Godfathers (2003)

Mercredi 30 Avril 2025

Voir le film gratuitement et légalement sur Internet Archive, malheureusement uniquement avec les sous-titres en anglais. Possible de le voir en streaming vostfr hd gratuitement mais illégalement. Envoyer un message en privé pour le lien à @lajeteejournal sur instagram.

Mea Culpa d’une programmatrice pas si woke que ça. Je regrette, pour ce film que j’ai choisi de programmer, de n’avoir pas pensé à prévenir en amont de la manière à la fois légère et frontale dont il traite de sujets sensibles. Transphobie, maternité, alcoolisme, violences familiales, sont autant de thèmes explorés sous un angle qu’on qualifierait aisément de maladroit. Je vous laisse en juger par vous même.

C’était un peu facile de ma part de commencer par la figure maternelle : on fait toujours tout remonter aux parents, et surtout, depuis Freud-senpai 12 13, à l’utérus. Pourtant, l’esprit familial sait naître sans filiation. Célébré au même moment que l’esprit de Noël, il est censé réunir, permettre tous les compromis, toutes les tolérances. La famille, c’est censé être la mixité de générations, de rêves, d’origines, de catégories socio-professionnelles, mais aussi parfois de genre attribué, ou du moins de rapport au genre. Cette diversité fait de la famille un sujet de cinéma fertile. La question est : si ce n’est celui du sang, quel lien permet de la sceller ? Dans Tokyo Godfathers, trois personnages fondent un foyer paradoxal le temps d’un réveillon animé : Hana, la mère, est une femme qui ne peut enfanter, Gin, le père, a quitté femme et enfant, et Miyuki, la fille, est une adolescente en fugue après avoir poignardé son père. A la rue et au ban de la société urbaine tokyoïte, iels transforment leur marginalisation en trait d’union.

La structure narrative de Tokyo Godfathers accorde une place fondamentale quoiqu’ambigüe au miracle divin. De nombreux nœuds de l’intrigue sont ainsi résolus par des véritables “Deus ex machina”14 justifiés du dos de la main par la foi irascible d’Hana. L’ancrage des personnages dans la religion (tantôt bouddhiste, tantôt chrétienne) en fait des êtres très proches de leurs idéaux, et en bien des aspects inconscients du déterminisme dans lequel ils sont pris, que cela soit la misère économique, la détresse psychologique ou la marginalité sociale. Un trait expressif tantôt humanise et tantôt défigure les visages qu’il dessine. Il n’hésite pas à lacérer Gin de coups, à le vieillir, le dédoubler, le gonfler, dans une séquence de lynchage à la frontière du délire ésothérique. Il joue des photos et des flashbacks pour révéler a posteriori les effets de l’isolement sur le corps de Miyuki. Le visage d’Hana n’est jamais deux fois le même. On retrouve le rapport flou entre réalisme et surréalisme, lieu commun dans l’esthétique de Satoshi Kon15. Son intérêt pour les thèses psychanalytiques de Lacan a certes parfois rendu ses interprétations du fantasme très phallocentriques16, mais a permis en contrepartie d’ouvrir les portes qui séparent trop souvent le monde du quotidien de celui des rêves. Derrière ces corps ultra-fluides, l’immobilité de ceux qui se rangent glace le sang.

En suivant l’histoire de ces “parrains”17, Kon déplace légèrement le focus habituellement dirigé sur la parentalité vers la solidarité. Un léger décalage qui suffit à révéler tout un monde. La famille traditionnelle est presque balayée aux périphéries du récit, aux frontières de l’irréel. L’identité des parents biologiques du bébé abandonné est fuyante, déduite de photos qui traînent nos protagonistes jusqu’à des foyers partis en fumée. Ce cadeau divin grotesque trouvé entre des sacs poubelles est appelé, comble de l’ironie, Kiyoko, ce qui signifie littéralement “enfant pur”, d’après la version japonaise du chant de Noël Douce Nuit. Mais à peine nommée la petite étoile disparaît sous le regard affectueux de sa mère adoptive. Cet amour maternel (au sens strict) est sublimé à de nombreuses reprises par les actes sacrificiels et protecteur d’Hana. Mais pour ce qui est de l’amour paternel, il est au contraire dénoncé dans toute sa potentielle perversité. On découvre en effet avec effroi que la fille biologique de Gin s’appelle aussi Kyoko. Cette jeune âme au teint pâle et à l’allure angélique, au regard vide, à la voix spectrale, désincarne pour son père la possibilité d’un retour à la normale. Si elle se marie, comme le fera sûrement aussi bébé-Kyoko, cela se fera dans un univers dont il a depuis longtemps été éjecté : Gin ne sera beau-père d’aucune de ces filles. La pureté associée malgré tout à l’enfance devient alors révélatrice des fantasmes des adultes qui s’en occupent, croyant enfin, avec ce bébé, accoucher de leurs espoirs avortés.

Toute cette histoire ne se rapporte pas qu’aux concepts abstraits du rêve et de la réalité. Si la coalition de ces individus semble tenir du miracle, il n’en est rien de tel. Ce sont tous les quatre des rejetons d’une conception de la famille et de l’honneur familial qui n’a pas su leur donner une fierté, un sentiment d’appartenance. Gin a cédé à la peur de faire honte à sa femme, Hana face à celle de faire honte à celles qui l’avaient adopté, Miyuki face à celle de faire honte à son père. Ils cherchent la même chose : devenir des membres valorisés de la société, être désirés, pris en compte. Ensemble, ils réussissent à prouver leur valeur, à s’illustrer pour réintégrer la structure familiale en devenant enfin « parrains », eux qui ne peuvent être parents. Mais le registre humoristique de leur aventure, et le contraste avec les scènes de violences physique comme symboliques me fait dire que tout cela n’est qu’une parodie de la vision méritocratique de la réinsertion en société. Tout ce qui leur arrive ne tient que du fabuleux, simplement parce que rien de structurel, de réaliste, n’est là pour leur tendre le bras. Entre critique sociale et rêve de justice divine, le film ne propose, il est certain, qu’une parenthèse joyeuse à ce qu’il montre tout de même comme un monde bien mal fait. Pourtant, comme pour laisser au spectateur une chance, une envie, de prendre part au « miracle » plutôt que de se contenter des songes du grand écran, Satoshi Kon nous abandonne aux portes ouvertes de leur avènement.

Pouvoir Communiquer

Everything Everywhere All at once (2022)

Jeudi 1er Mai 2025 (à lire après la manif !)

Voir le film gratuitement et légalement sur Internet Archive, malheureusement disponible uniquement en VO (anglais) sans sous-titres. Possible de le voir en streaming vostfr HD gratuitement mais illégalement. Envoyer un message en privé pour obtenir le lien à @lajeteejournal sur instagram.

Pour le coup, on s’attaque à une vision plus hétéronormée de la famille : un mariage entre un homme et une femme, tous deux cisgenres18, est compromis par la menace du divorce. Ah, si, il y a un couple homosexuel, celui de leur fille Joy et de sa copine Becky. Mais il est juvénile, soumis à l’approbation parentale. Les paternels ont donc le pouvoir, dans cet univers cinématographique comme dans le nôtre. Ce même pouvoir, leur enfant s’en réclame pourtant comme seule maîtresse dans le multivers : c’est le pouvoir de rendre les choses non seulement possibles, mais envisageables, légitimes. Etre capable de légitimer la sexualité de sa fille, être capable de transformer des balles en confettis, même combat. Il s’agit dans tous les cas de faire d’un problème majeur un simple détail, de désamorcer le danger en le déréalisant.

La puissance des personnages se co-construit entre ce que l’on nous en dit, ce que l’on en voit et ce que l’on en déduit. Evelyn, la mère interprétée par Michelle Yeoh, nous parle d’abord du refus de communiquer de sa fille Joy. Puis c’est au tour du père, Waymond (Ke Huy Quan), de nous révéler la menace que représente Joy pour l’entièreté de l’univers. Et enfin, Joy elle-même performe sa puissance : prenant d’infinies apparences, explorant d’infinies possibilités, elle reste de fait enfermée dans cet état d’incertitude qu’elle prétend contrôler. Bien vite, on comprend que c’est Evelyn qui détient le potentiel (le pouvoir) de contrôler, de contenir (au sens de maîtriser) cette incertitude.

Ce n’est donc pas la fille que l’on va suivre pour une fois, mais la mère. Qualifiée comme “la version la plus ratée d’elle-même”, elle est l’archétype d’un des antihéros favoris du genre du cinéma d’action : le looser19 qui par la force du destin devient un héro. Et comme beaucoup de ces anti-héros dont se sont inspirés ses créateurs, Evelyn refuse d’abord d’être la solution au problème, avant de découvrir avec ébahissement son “potentiel”. Mais ce potentiel, ce n’est pas celui de sauver le monde d’un danger extérieur, c’est celui de l’accepter tel qu’il est et surtout, tel qu’il change. De fait, étant à la source du problème, ou plutôt à son point de jonction, elle seule a le pouvoir d’y mettre fin. Elle est celle qui réitère le manque de communication de son père dans ses rapports avec sa fille, et donc celle qui pourra briser les tabous, les silences, dire au grand père intolérant que sa petite-fille en aime une autre, et par ce même geste, le rendre tolérant. A côté de cela, elle porte littéralement toute la responsabilité du monde (du multivers !) sur ses épaules. C’est une bonne métaphore du pouvoir qu’on donne souvent aux “mamans”, mais une métaphore dangereuse. Avec un peu de recul, on comprend bien comment ce potentiel se révèle de fait être un véritable fardeau.

Pourquoi alors cette situation, aussi excentrique qu’elle soit, engendre-t-elle autant de rires et de larmes ? Reprenons depuis le début. Déjà, c’est une histoire très “relatable”20. Une mère tente de “retrouver” sa fille : à la fois pour la sauver de sa propre folie et pour sauver leur relation. Comme dans de nombreuses relations mère-fille, malheureusement, la communication est compliquée. Cela est accentué par la barrière linguistique qui sépare les parents, immigrés de première génération, de leur fille qui ne parle presque qu’anglais. L’enjeu, derrière toutes leurs élucubrations au travers des différents espaces-temps, c’est d’apprendre à dire “Je t’aime”. Pris dans des tabous pétris de fierté, de traumatismes et surtout de confusion, il s’agit de trouver ce qui bloque la conversation. Conclusion : le problème vient du grand-père, la solution se trouve chez le père, la responsabilité est donnée à la mère. Le premier n’a jamais su montrer son affection à sa fille Eevlyn, ne lui permettant pas de trouver en lui un modèle positif sur lequel s’appuyer pour manifester la sienne à sa Joy. Le second choisit au contraire de ne montrer que de l’amour, ce qui fonctionne, bien sûr. La dernière est une intermédiaire aux deux pôles, une interprète, ce qui la rend un protagoniste idéal pour le spectateur, lui aussi interprète ! Cette organisation rend le film très efficace émotionnellement, et a le mérite de donner un modèle positif en contrepoint avec celui que proposera plus tard le film Tomboy (2011) de Céline Sciamma en matière de réaction des parents aux interrogations et identifications queer21de leurs enfants.

Dans ce bouquet d’absurdité joyeuse, de nihilisme rassurant et d’insultes amoureuses, on le sent fort, le parfum d’irresponsabilité libertaire. Seulement quand rien n’a de sens, alors peut on renverser les bureaux et agrafer les collecteurs d’impôts. Un univers en particulier reste quand même le plus important : celui où tout revient dans l’ordre, où Evelyn seule est responsable de tous ses choix. La “pire version d’elle même”, ce n’est pas “Alpha Evelyn”, celle qui a causé la destruction de l’espace temps en jouant avec la santé psychologique de sa fille, mais bien elle, “Normal Evelyn”, qui n’a pas écouté un père toxique, qui s’est mariée avec un homme qu’elle aime, pour aller vivre aux Etats-Unis sans “prendre le temps” (ce qui sous-entend qu’elle aurait pu le trouver) d’apprendre l’anglais. Si on y regarde bien, toutes les autres Evelyn ont des parcours invraisemblables, absurdes : une première a des mains en forme de hot-dog, une deuxième a découvert un moyen de voyager dans le multivers, une troisième est devenue maître de Kung Fu à la suite d’une histoire rocambolesque, une autre vit dans la même dimension que “Racacoon” (parodie de Ratatouille en raton laveur)… Après un tel décentrement vers l’absurde, c’est uniquement dans un recentrement sur le seul monde possible – celui duquel on peut parler, dans lequel on a l’impression de ne rien pouvoir être, mais où l’on reste soi-même malgré tout – que l’on accepte la familiarité. Peut-être qu’au fond, elle n’avait pas vraiment le choix de fonder cette famille, d’avoir cette relation aussi chaotique avec sa fille. C’est d’ailleurs l’illusion du choix qui rend folle Joy : à tout pouvoir faire, elle n’en veut que mourir, et tout laisser mourir avec elle. Tandis qu’Evelyn, elle, ne succombe pas, restant saine. Le fatalisme de l’expérience rencontre le désespoir de la découverte dans une explosion de confettis. Le père, individu lui aussi invraisemblable, sorte de parangon22 d’optimisme et d’ultra positivité, n’a quant à lui pas véritablement le pouvoir de changer leur relation. Idéal risible de développement personnel, il se fait modérateur en plastique d’une communication nécessaire. En comprenant que le choix n’est qu’une illusion, on peut aussi comprendre que le changement n’est pas un choix, mais une nécessité.

Faire Communion

Paris Is Burning (1990)

Vendredi 2 Mai 2025

Voir le film gratuitement et légalement sur Internet Archive (en anglais et sans sous-titres).

Avec toute cette histoire, on n’a même pas pris le temps de définir cette famille que l’on essayait de défaire ! Or, rien de mieux pour caractériser que critiquer. C’est une aubaine, car le documentaire de Jennie Livingston en fait une critique presque frontale. Dès les premières séquences, il est évident que la marginalisation des personnages découle des règles imposées par le cadre familial (majoritaire et institutionnel, on s’entend). Ce cadre, c’est celui du patriarcat : le père performe la virilité, il tend à incarner un idéal de masculinité hégémonique23. Il impose d’une manière plus ou moins caricaturale sa domination sur la mère et les enfants, qui lui appartiennent de droit d’abord, quoiqu’aujourd’hui cela relève plus de la coutume (on ne trompe pas son mari, on ne désobéit pas à son père). Toustes lui doivent le respect et par un même mouvement doivent le respect à la structure qui permet sa domination. Cette structure, c’est celle de la binarité de sexe, directement reliée à la binarité de genre. Si on veut que son pouvoir en tant qu’homme reste légitime, il faut qu’il soit à la fois transmis et imperméable : transmis à un pair et imperméable à la classe dominée des femmes. En revendiquant les codes de la féminité plutôt qu’en les subissant, on refuse de prendre part au patriarcat en refusant d’être dominant, en refusant la transmission de l’idéal hégémonique. C’est d’ailleurs pour cela que des féministes comme Monique Wittig24 prônent un lesbianisme radical, c’est-à-dire un refus des femmes de pactiser avec une virilité qui incarne la domination sur l’autre.

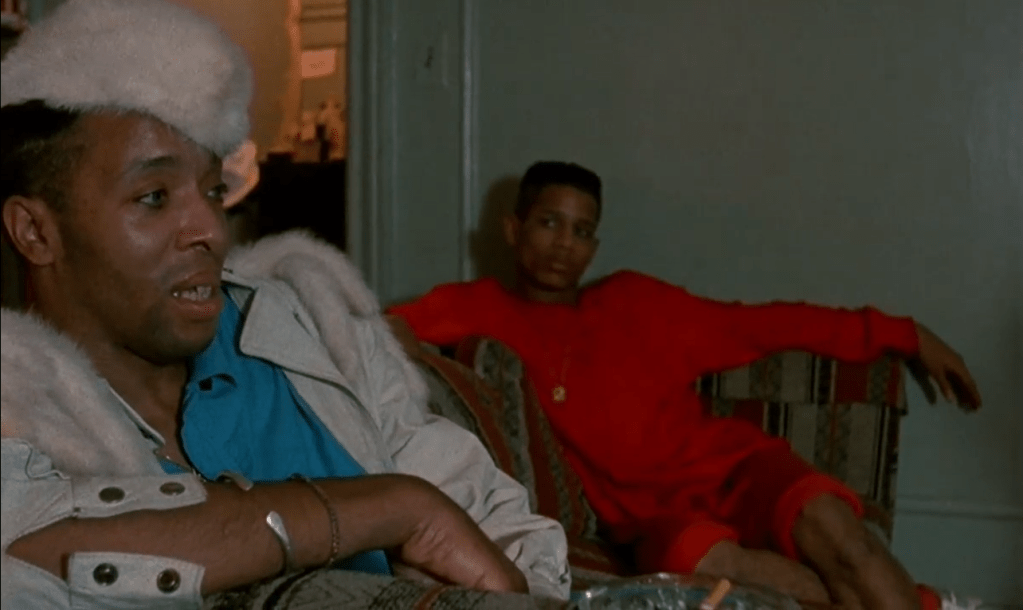

Dans Paris is burning, la caméra suit essentiellement des performeuses au sein d’un ballroom25, dont l’identité de genre fluctue entre le pôle masculin et le pôle féminin. La transidentité est toujours présente en arrière-fond, mais dans le New-York (et a fortiori l’Amérique) des années 1990 il est impossible de l’assumer complètement sans mettre sa vie en danger. D’ailleurs, Venus Xtravaganza, une de celles qui revendiquent le plus sa féminité trans, n’y survivra pas.

L’hétéronormativité stricte, qui force les identités queer à s’assumer loin du public et de la lumière du jour, fait bien souvent partie de l’imaginaire que convoque le concept de “La Famille”. Le logo de la Manif pour Tous ? Une famille, et pas n’importe laquelle : le papa, la maman, le fils, et la fille. Dans les discours politiciens, on a du mal à associer famille et progressisme, semblerait-il : à gauche comme au centre on préférerait parait-il s’intéresser aux individus. Dans les faits pourtant, c’est l’inverse qui se passe : les programmes proposées par les partis socialistes ou communistes sont beaucoup plus favorables à la protection des différents membres de la famille (mère et enfant notamment) … Mais revenons à nos mouton·nes.

Etats-Unis, New York, Washington Square Park, 1990’s. Une femme blanche cis-genre lesbienne filme une communauté queer afro-américaine. On explore avec elle durant une heure trente le Ballroom qui donne son nom au film, en suivant ses mouvements et sa voix sans jamais la voir. Son regard et sa situation sociale moulent pourtant explicitement les discours et les lieux de ses propres attentes. Elle fait le choix par exemple de scinder ses rushs en plusieurs chapitres titrés par des panneaux en blanc sur noir, qui donnent à son oeuvre une portée presque ethnographique26. Il n’y a au final que très peu d’opportunité d’auto-représentation laissée au groupe filmé, qui reste guidé par des questions restrictives. Les chapitres se concentrent tantôt sur des “pratiques” (voguing27, shade28…) explicitées et filmées, tantôt sur des visiteur.ices et participant.es (Pepper LaBeija, Angie Xtravaganza…). Cette division fait du long-métrage une sorte de typologie qui a une fâcheuse tendance à déshumaniser les performeuses, tantôt réduites au rang d’exemples d’une pratique, tantôt rendues métonymiques de l’entièreté de leur communauté.

Les individus comme le groupe résistent cependant dans le temps à cette violence symbolique29. Ce n’est pas pour rien que l’œuvre est devenue un véritable phénomène culturel, de nombreuses fois réapproprié par des mouvements pour les droits LGBTQI+. Par ailleurs, cette manière de faire a le mérite de mettre en avant l’origine queer d’expressions aujourd’hui mainstream. C’est le cas de “throwing shade”, locution30 qui n’a pas vraiment son équivalent en français, mais correspond à peu près à notre équivalent de “clasher” (ou selon le site Reverso Context : “lancer des piques”). A les voir ainsi écrit en gras, en blanc sur noir, on a l’impression d’une enquête sortie tout droit de la télévision des années 2000 sur le dialectes des “djeun’s”.

Dans un mouvement inverse des personnages de Tokyo godfathers (voir article plus haut) qui adoptent avec un regard satirique le rôle de parents, ces orphelins de la norme grandissent avec foi dans les bras de nouvelles “Mothers” et “Families”. En reprenant le langage d’un monde dont on les rejette, plutôt que de le moquer, ils expriment non pas du mépris mais de la frustration. Frustration de n’être pas assez vrai, de ne pas se fondre dans la masse, de ne pas rentrer dans la norme. Lors des compétitions, on essaie d’être “vrai” (litt. real), de faire partie de la société. “C’est pas une imitation ou une satire, rappelle Dorian Coray, la Mother de la famille Xtravaganza. Non, c’est véritablement une capacité à être cela… Il s’agit vraiment de retourner au placard.” Un air de mélancolie flotte à travers ces images de fête. Dans ce pastiche de la famille, on retrouve l’importance de la fidélité à son nom de famille, de l’amour inconditionnel, de la compétition entre membres. La hiérarchie reste centrale, même si ses codes sont déplacés : l’amour des mothers est un amour vertical.

Une atmosphère d’incomplétude, de recherche, d’émulsion et de temporaire.

Un regard vers les modèles du passé, un pied dans le plat des espoirs.

Malgré les failles de sa réalisation, c’est un documentaire qui a permis d’ouvrir une porte sur une communauté autrement née et confinée dans la marginalité et l’invisibilisation. C’est une porte, c’est un parquet, c’est un costume que dis-je, c’est un ballroom !

Pour une autre analyse de ce film culte, je vous renvoie à l’article de mon camarade de classe avec qui j’ai d’ailleurs eu le plaisir de découvrir l’œuvre. Celle-ci sera disponible sur La Jetée le lundi 5 Mai. Si elle n’aborde pas le même angle d’attaque, elle a beaucoup influencé ma propre analyse.

Défamiliariser la Correction

Tomboy (2011)

Samedi 3 Mai 2025

Voir gratuitement et légalement (mais en piètre qualité et avec les sous-titres en espagnol) sur Internet Archive. Possible de le voir en streaming vostfr HD gratuitement mais illégalement. Envoyer un message en privé pour obtenir le lien à @lajeteejournal sur Instagram.

Cet article a été écrit après un long travail de dialogue avec l’équipe de La Jetée, notamment Alex Dechaune, que je considère comme co-rédacteurice au vu de l’évolution qu’iel a permis dans mes réflexions sur le sujet. Cela pourra expliquer la longueur inhabituelle de l’article.

Il s’agit d’un compte-rendu critique de la conférence de Laurine Labourier autour de la projection. Cet·te programmateur·ice et journaliste indépendant·e est spécialisé·e notamment autour de la question de la représentation de la transidentité et de l’enfance au cinéma. Il est important de préciser à nos lecteur·ices que sa formation a beaucoup influencé la lecture d’un film habituellement interprété au prisme du lesbianisme de l’enfant, là où Labourier choisit de l’interpréter comme l’expérimentation de la masculinité et donc de la transidentité par ce même enfant.

La sélection 2012-2013 du programme Collège au cinéma31 contenait trois films : Looking for Eric (Ken Loach, 2008), Zero de Conduite (Jean Vigo, 1933) et enfin Tomboy. C’est à cette occasion que j’ai pu voir ce dernier en salle, à l’instar de beaucoup des camarades présents à mes côtés lors de sa projection à l’ENS en 2025. Dans la fleur de la vingtaine, nous nous retrouvions donc à nouveau devant ce personnage que nous avions découvert alors que nous partagions encore son âge (à peu près, ou littéralement pour ma part). Cette rétrospective fut donc l’occasion d’un jeu de ping pong entre le témoignage irascible de la caméra et les souvenirs vacillants des spectateur·ices. Ce fut une séance tournée vers notre passé de spectateur·ice, mais aussi notre passé d’enfant, une séance à petite échelle qui invitait les participant·es à retracer leur propre éducation à la lumière de celle du protagoniste. Et pourtant, c’est par le récit bien plus contemporain de la création de la plateforme Représentrans que Laurine Labourier a choisi d’introduire Tomboy.

Tout part d’une controverse : en 2020, Marie-Castille Mention-Schaar réalise A Good Man, un film dont le personnage principal, Benjamin, homme transgenre, est joué par Noémie Merlant, une femme cis-genre. « Les acteurs trans FTM (female to male) se comptent sur les doigts de la main », tente de se justifier la réalisatrice. En réaction à ces propos, un #ActoraTrans est lancé sur Twitter, et la même année l’association Representrans est inaugurée, s’engageant à démentir par les faits l’absence d’acteur·ices trans et non-binaires sur le marché du travail. Aujourd’hui, leur site comptabilise 230 profils. A côté de ce travail d’activisme fondamental, le site propose aussi des critiques cinématographiques, qui assignent une note pour chaque film qui selon elleux parle de transidentité. Vingt critères, ou plutôt vingt clichés sur la condition trans, sont recensés dans chaque œuvre pour déterminer le niveau de “cis-gaze”32 qu’impose la réalisation sur le personnage trans (à chaque critère repéré, le film perd un point). Ce long détour par le présent amène Labourier à confronter l’œuvre de Céline Sciamma, distribuée en 2011, à un système de notation mis en place en 2020 ! Le 9/20 reçu est brutal33, et d’autant plus curieux qu’une note de 16/20 est attribuée à Emilia Perez (2024, Audiard)34, qui non seulement n’a rien à voir, mais qui de plus est notoirement controversé pour… sa représentation pour le moins maladroite d’une transition de genre35 !

Ce type d’incohérence confirme qu’attribuer une note à une œuvre d’art pour déterminer sa dimension représentative, cela n’a rien d’évident. Pour autant, cette lecture radicale a le mérite (comme toute lecture radicale) de réactualiser les discussions autour d’une œuvre essentielle.

Il est en effet assez rare de voir un enfant explorer sa sexualité et son genre au cinéma, surtout d’une manière qui non seulement légitimise ses choix mais promeut une certaine validation de ceux-ci par son entourage. Pour rappel, Laure est le nom attribué à la naissance du personnage principal, qui, profitant d’un déménagement, décide le temps d’un été de se faire appeler Michael par ses nouveaux amis. Naviguant entre masculinité, lesbianisme, féminité et transidentité sans jamais créer d’opposition manichéenne, le film brouille et ouvre sans cesse de nouvelles pistes d’interprétations pour le·a spectateur·ice.

On peut comprendre le parcours de la jeune Laure comme celui d’une femme en devenir découvrant son attirance pour les femmes, une attirance qui n’a pas à être liée à son identité de genre. Mais on peut aussi lire dans ce même parcours celui du jeune Michael, un homme en devenir découvrant que son expression de genre36 n’est pas nécessairement liée à celle qu’attendent de lui ses parents et ses amis. Je propose de concilier ces deux lectures, deux faces d’une même pièce, en interrogeant cette représentation d’une enfance queer essayant de se concrétiser au sein d’une éducation hétéronormée et cisnormée.

Notre personnage principal est introduit d’une manière singulièrement ambiguë : la longue séquence d’ouverture qui suit son emménagement ne nous communique ni son prénom, ni son âge, ni son sexe. On ne connaît que son rapport au monde et à sa famille. Rêveur·se, iel apparaît la tête et la main dans les nuages, les cheveux au vent, dans une voiture décapotable. Son père le·a laisse conduire la voiture, sa petite sœur facétieuse le·a taquine, sa mère le·a câline. Mais iel n’est pas androgyne37 au sens strict, abordant une expression de genre au plus proche de la masculinité, masculinité d’autant plus exacerbée qu’elle est mise en contraste avec la féminité traditionnelle performée par sa petite sœur.

Il arrive avec son père alors que sa sœur est venue avec sa mère, il porte les cheveux courts “à la garçonne” là où sa soeur a les cheveux longs, il met des pantalons là où sa soeur porte des jupes… Mais tout garçon qu’il fait, il a un nom féminin : Laure. Cette ambigüité souligne d’abord l’absurdité derrière l’assignation de tout enfant à un genre précis : avant la puberté, la binarité de genre, que l’on a tendance à imposer aux personnes que l’on voit à l’écran et au quotidien, fait encore moins sens qu’après. La binarité continue d’être décriée sous tous ses aspects, lorsque l’on voit l’enfant confronté à ses règles les plus absurdes. Pourquoi ne pourrait-elle enlever son T-shirt en jouant au foot ? Pourquoi ne pourrait-elle se baigner en caleçon ? Pourquoi ne pourrait-elle être bagarreuse, protectrice ?

Un choix scénaristique de Sciamma fait cependant pencher la balance. Elle laisse dans un dernier plan son personnage trancher : face caméra, Laure assume son prénom officiel et ainsi sa féminité cis. Iel serait donc elle, cette jeune fille qui ne se reconnaît pas dans les représentations et les codes féminins que l’on demande d’elle (porter une robe, mettre du maquillage), elle pour qui s’approprier les codes de la masculinité permet de briser une interdiction et un tabou. Elle transgresse grâce à un prénom factice, fragile bouclier face au regard hétéronormé de son entourage, une limite jamais formulée qui de fait l’empêche d’accéder à de nombreuses activités renvoyées à la masculinité. Quand enfin elle se présente comme Laure à celle qu’elle avais plus tôt embrassé en tant que Michael, notre jeune héroïne se libère de ce bouclier en pâte à modeler, pour assumer sous le parapluie de sa féminité cis des caractéristiques qu’elles associait jusque là uniquement à une masculinité cis. Sa relation avec l’autre fille du groupe devient alors un endroit de confiance, où elle pourra se comporter comme elle le veut sans être ramenée aux à son sexe.

Mais là où cette ultime séquence rassure et accompagne les spectatrices cis dans leur expression de la féminité, elle abandonne voire rejette les spectateurs trans dans l’affirmation de leur masculinité. Ce qui n’était jusqu’à lors qu’une exploration innocente de son identité de genre par le personnage se révèle d’une gravité extrême dès que sa mère en prend conscience. Il y a un véritable décalage entre les expérimentations du jeune Michael et la punition qui l’attend. Cela peut s’expliquer par la structure d’un récit organisé autour d’un mensonge, mensonge qui découpe la vie de Michael en deux espaces : celle de sa sociabilisation avec les autres enfants en extérieur, et celle de sa vie de famille en intérieur. C’est un choix que de faire de ces expérimentations un mensonge, une vie parallèle loin des parents, un secret. C’est un choix qui crée chez le spectateur de l’angoisse et de l’appréhension quant à la réception de cette trahison (car c’est aussi cela, un mensonge) par la famille. Une appréhension que justifie frontalement la séquence de la correction : lorsqu’elle apprend ce que nous savons depuis longtemps, la mère prend violemment Michael par le bras, lui crie dessus et le fait culpabiliser, avant de le montrer en robe devant toustes ses futur·es camarades de classe. Michael est agressé sexuellement par ces dernier·es, avant d’être laissé seul dans les bois. Après cette violence que l’on voudrait condamner, le sourire soulagé avec lequel Michael se présente par son nom de naissance (son dead name38 ?) peut sonner faux. Car alors, le message semble clair : tout est revenu dans l’ordre, et merci maman. Labourier explique par ailleurs comment le cas de Tomboy est tout à fait symptomatique du manque criant d’exemples cinématographiques de “bonnes réactions” de parents face au coming out de leur enfant. Grandir dans le cadre familial, c’est souvent au cinéma accepter les frontières des possibilités d’expression qu’on nous impose, c’est souvent alors devoir cacher au parents ce que l’on traverse. Et cacher, c’est créer de l’antagonisme, de la tension, de la gêne : les parents n’ont qu’une solution, le rejet.

Le message semble clair, mais sonne faux, c’est ce qui rend cette histoire bien plus riche que ce que le 9/20 par lequel il a été introduit laisse entendre. L’expérience trans est-elle véritablement laissée sur le parvis ? Trancher ainsi, serait-ce prendre le parti des femmes cis ? Ou au contraire le contraste entre un été d’expérimentations bucoliques et cette punition quasi carcérale ne laisse-t-elle pas apercevoir les paradoxes de notre propre vision du genre ? L’identité cis est souvent traitée avec amusement, on joue de ses implications comme des choses futiles ou désuets : on ne cesse d’entendre les termes “garçon manqué”, “princesse”, “poupée”, en les déresponsabilisant de leur poids sur l’expression d’untel ou d’une telle… Mais notre attachement à cette cis-normalité se révèle fondamental voire vital dès lors qu’elle est remise en question, même dans le cadre de l’enfance ou du jeu. Prendre conscience de l’importance qu’a une norme dans notre acception du monde, aussi sujette à l’humour nous semble-t-elle au quotidien, permet de prendre au sérieux des comportements et des mal-êtres que l’on pourrait autrement oublier dans les marges. Et s’il n’est pas rare au cinéma de voir les séquelles de leur éducation binaire sur des adultes formés, il est moins fréquent de montrer les processus de correction des enfants qui créent ces séquelles, voire ces traumatismes. On montre depuis toujours dans des séquences dramatiques la douleur que peuvent créer les normes imposées par la socialisation masculine, dans la douleur étouffée mais glorifiée du héros viril qui ne saurait pleurer, par exemple. Ce trope narratif montre que l’on a conscience de la dimension dramatique de ces normes. Mais on a traditionnellement tendance à placer ce drame du côté de la fatalité de l’identité de genre (c’est un homme, c’est ainsi), naturalisant ainsi une identité masculine ou féminine pourtant artificielle. Tout cela n’est que construction sociale, choix politiques, décisions collectives et représentations. Et c’est sur le plan de la représentation que Tomboy interroge particulièrement bien, d’autant plus qu’il le fait du point de vue de l’enfant, que trop rarement exploré. A vouloir remettre en question les normes imposées aux femmes, n’en oublie-t-il pas que c’est la catégorie même de femme qui crée la discrimination, et non pas la manière d’agir typiquement féminine ?

Se familiariser avec la coercition

Mustang (2015)

Dimanche 4 Mai 2025

Indisponible gratuitement et légalement. Possible de le voir en streaming vostfr HD gratuitement mais illégalement. Envoyer un message en privé pour obtenir le lien à @lajeteejournal sur Instagram.

Il ne s’agit plus d’explorer en quoi les attentes familiales traditionnelles rendent mortelle l’anormalité (voir critique de Paris is Burning), mais plutôt la manière dont elles normalisent la mort. Ce qui tue les protagonistes, ce n’est pas d’être hors du système : c’est justement d’en faire pleinement partie, faute de pouvoir s’en soustraire. Certes, les cinq sœurs remettent en cause l’idéal de la virginité, l’institution du mariage, la soumission au patriarche, leur enfermement. Mais c’est cette insoumission qui les sauve de la mort, au lieu de les y plonger. Revenons sur ce titre, qu’on a souvent rapproché de l’indomptabilité des protagonistes. Un mustang, c’est par définition une espèce de cheval domestique qui est revenu à la liberté. Par ce titre, Ergüven invite ses personnages (et les femmes réelles qu’elles tendent à représenter) à la fuite, seule manière d’échapper au servage et à l’abattage, créant une sorte d’ironie dramatique39. Elle critique aux racines les différentes stratégies de survie des “juments” qu’elle met en scène. On peut se plier aux règles, les arranger pour trouver mari à son goût, accepter en silence les choix d’un autre : dans tous les cas la seule manière d’exister, c’est de partir, à Istanbul ou au-delà.

En l’absence de leurs parents, morts eux-même sans qu’on ne sache pourquoi, les cinq sœurs sont un fardeau pour leur oncle : elles expriment leur liberté par des actes symboliquement chargés, plongeant dans la mer et hors de l’abstinence toutes habillées. Il va alors s’agir de “les caser”, de les “remettre à leur place” dans un ordre marital strict. La catabase40 est totale : le foyer devient une prison, l’oncle un geôlier, la grand-mère une entremetteuse. Et la stratégie est claire : diviser pour mieux régner. Chacune à son tour, les jeune filles sont prises par les affres du mariage, qui détruit d’abord leur complicité. C’est là une vision totalitaire de la famille. Pointée du doigt comme institution, elle embrasse les lois d’un pays qui poursuivent inlassablement la liberté de ses citoyennes.

C’est par une longue conférence de Christine Détrez que la projection a été ouverte. Celle-ci a retracé pour l’assemblée des spectateur·ices son propre parcours de recherches dans le cadre de l’écriture de son livre Rien sur ma mère. Elle a aussi au passage conseillé de nombreuses œuvres analogues que je vous partage ci-contre41. Face à ce film où la mère biologique est absente, quoique son rôle soit endossé par la tante, son parcours révèle comme en négatif cette existence invisible, que le film n’a pas choisi d’aborder. Je vous propose donc sur ses traces une réflexion sur ce que Mustang n’est pas mais aurait pu être : l’histoire d’une mère.

Tout film relève d’un choix : de ce dont on va parler, et ce dont on ne va pas parler. C’est de la même manière que se construit notre mémoire, en gardant les images que l’on souhaite valoriser, utiliser, et en oubliant ce que l’on préfère ignorer. Derrière toute décision de ce genre, pragmatique ou inconsciente, se cache un jugement de valeur nécessaire. En montrant ces six jeunes filles indépendantes, on ne montre pas leur mère, ou alors on ne montre qu’en miroir ce qu’elle a pu être par le passé, ce qu’elle ne pourra jamais être. Peut-être aurait-il été possible, de la même manière que Détrez, de comprendre ce que fut cette femme en s’intéressant à la classe des femmes dont elle fait partie : à ses camarades, ses amies, ses sœurs, sa génération. Ou peut-être au contraire est-ce en faisant des recherches sur cette femme en particulier, que son parcours pourrait nous révéler des choses sur ces amies, ces femmes, ces générations plus âgées. Le syndrôme du survivant nous empêche de tourner le regard vers ces mortes qui n’en sont pas pour autant absentes.

Car elles apparaissent d’office comme soumises quoique conciliantes, les matrones qui guettent par la fenêtre, qui pointent du doigt, qui s’habillent en marron.

L’optimisme et la force de la jeunesse est centrale dans le récit : les réponses aux injonctions de leur tante semblent aller crescendo depuis l’aînée qui trouve son compte dans le mariage à la benjamine qui réussit à s’en échapper. Cette approche presque positiviste42 plonge les générations précédentes dans un obscurantisme traditionnel qui serait vite démenti par l’histoire si on lui posait la question. Il n’y a pas d’âge pour être anti-système. En Iran, le mouvement Femmes ! Vie ! Liberté ! a mobilisé et donné à voir une jeunesse prête à se battre contre l’oppression des femmes par le gouvernement. Il est beaucoup plus difficile de voir des quarantenaires et quinquagénaires sur les réseaux ou dans les médias, ce qui donne l’impression que l’impulsion ne peut venir que des moins expérimenté·es. Pourtant, l’expérience de ces femmes est aussi ce qui permet la survie des cinq jeunes filles dans Mustang : c’est la tante qui coupe le courant pour éviter que l’oncle ne voit ses “protégées” à la télévision, c’est elle qui fait en sorte de leur trouver un mari convenable qui ne leur fera pas de mal. Son travail est certes de garder l’ordre patriarcal, mais aussi de connaître les stratégies de survie au sein de ce système. Pourtant, la voilà abandonnée par ses nièces. L’abandon de celles qui nous ont éduqué·es est-il pour autant un choix pertinent ? Peut-on changer un système sans en déplacer les racines ? Faut-il abandonner les aïeux pour sauver la jeunesse ? C’est autant de questionnements auxquels il s’agit de répondre pour cesser de ne s’adresser qu’à ceux qui ont tout à découvrir, et rien à perdre.

Ébauche de conclusion.

Que peut-on tirer alors de ce cheminement à travers l’animation et la vidéo, l’Amérique des années 1990 et l’Iran des années 2010, l’abandon et l’adoption, l’enfance et l’âge adulte ? Peut-être que, si Freud avait tort scientifiquement (et moralement, selon moi), son intuition de rechercher dans l’enfance les causes de nos souffrances et de nos difficultés adulte fut la bonne. Il est temps de se réapproprier cette institution trop souvent revendiquée par les partis de la haine, pour la refonder dans un parti qui la valorise pour ce qu’elle est : un creuset de paix. Le féminisme, ce n’est pas la fin de La Famille, mais bien la refonte de cette institution pour en faire non plus un espace de coercition mais un lieu d’ouverture, une communauté. On en revient alors à la figure oubliée de la mère, la maman, qui a poursuivi en filigrane les différents articles de ce dossier : symbolique comme Alice Guy, refusée comme Hana dans Tokyo godfathers, toute puissante comme Evelyn dans Everything Everywhere All at Once, protectrice comme les Mothers des ballroom new yorkais filmés dans Paris is Burning, coercitive dans Tomboy, ou morte et oubliée dans Mustang. La mère, inscrite ou non dans le rôle normatif qu’on demande d’elle, reste peut-être la seule figure centrale que nous pouvons garder de la famille traditionnelle défaite. Symbole du care, mais aussi rappel constant de la domination masculine, elle est la clef de voûte, le trait d’union qui relie la communauté marginalisée à la communauté normalisée.

Geneviève Rivière

Élève en cinéma à l’ENS de Lyon, j’ai la chance d’avoir le temps d’écrire sur ce qui me plaît. J’ai suivi cette année un cours sur le Féminisme et la Théorie critique, tenu par Charlie Brousseau, qui a beaucoup influencé mon visionnage et mes réflexions. A l’instar du féminisme et autres militantismes, j’espère bien dédier ma vie à d’autres causes que le cinéma.

- Rien sur ma mère est un livre biographique posthume. Il retrace en effet les recherches de son autrice, C. Detrez, sur les traces de la vie perdue de sa mère, morte avant qu’elle ne puisse en former un souvenir. C’est aussi un prétexte à l’exploration d’une méthode de recherche basée sur l’exploration de l’intime et du tabou, un passage par la rétrospective personnelle pour espérer en extraire des modes de vie partagés mais perdus. ↩︎

- vue photographique animée : expression utilisée par les Frères Lumières pour parler de leurs oeuvres à la même époque ↩︎

- Ainsi, si dix-sept films sont aujourd’hui introduits par un carton avec l’inscription “réalisé par Alice Guy”, vingt-six ne sont de la même manière que “attribués à Alice Guy”. C’est le cas des Résultats du féminisme ainsi que de Madame a des envies. ↩︎

- Le burlesque est un comique physique, violent, qui emploie notamment le coup, la chute, la tache, la glissade, la collision (principe du slapstick). Il est beaucoup utilisé par Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Keaton, Jeremy Jacquet et les acteurs du cinéma muet. ↩︎

- « Slapstick » signifie littéralement « bâton pour frapper » et désigne initialement le bâton d’Arlequin. Il a ensuite qualifié le comique physique et violent de la farce puis le comique burlesque au cinéma. La comédie slapstick est un genre de comédie qui repose sur la violence. ↩︎

- Une saynète (terme d’origine espagnole) est une courte pièce comique, faisant appel à un petit nombre de personnages. ↩︎

- Depuis le fameux livre de Simone de Beauvoir Le Deuxième Sexe (1949), on différencie le sexe biologique (l’anatomie d’une personne, le système reproducteur, et les caractères sexuels secondaires) du genre, qui désigne l’identité de genre reconnue par une société à tout individu. Un genre se reconnaît alors non pas par le corps mais par la manière de s’habiller, de parler, de se coiffer. De plus en plus cependant, on remet en question l’idée qu’il y aurait une réalité biologique stricte des sexes féminins et masculins. ↩︎

- Binarité de genre : idéologie normative hégémonique qui nous amène à n’envisager que deux genres distincts et irréductibles dans notre société, le genre féminin et le genre masculin. ↩︎

- Male Gaze : concept de Laura Mulvey dans son article « Visual Pleasure and Narrative Cinema » (1975) qui a fait date dans la théorie critique cinématographique. Grosso Modo, il désigne la manière dont le regard masculin structure inconsciemment la manière dont on filme le monde, surtout dans le cinéma classique hollywoodien. C’est mieux résumé dans l’article du lien ci-joint, notamment dans la partie “définition du male gaze” vers la fin. ↩︎

- Female Gaze : après la popularisation de la théorie du male gaze, de nombreux autres prismes du regard, ou “gaze” ont tenté leur entrée sur scène. Notamment, le female gaze. Ce concept est controversé, au même titre que le male gaze : les deux sont au fond très essentialistes, c’est-à-dire qu’ils considèrent qu’il existerait un regard typiquement féminin et un regard typiquement masculin, ce qui n’a en fait aucun fondement scientifique. ↩︎

- Il y a une tendance en Histoire à mettre sur le devant de la scène des femmes dites “d’exception”, donc par extension des femmes pas comme les autres, qui sortent du lot. Ce terme sous-entend que les autres femmes ne pouvaient prétendre à un tel exceptionnalisme, ou pire, que l’exception confirme la règle d’exclusion. On essaie aujourd’hui de sortir de cette vision exceptionnaliste de l’Histoire des femmes, pour s’intéresser à la manière dont certaines de celles qu’on constituaient en exceptions étaient de fait issuent de normes. Ici, une femme qui fait du cinéma n’est pas une femme d’exception, simplement parce qu’il y en avait de nombreuses autres. Le terme exception empêche de plus d’attiser la curiosité : plutôt que de voir une piste de recherche pour trouver d’autres cas de son genre, on la voit comme une exception unique d’office. Bref, je n’aime pas ce terme. ↩︎

- Freud est un des fondateurs de la psychanalyse, une discipline aujourd’hui remise en question quand elle n’est pas reléguée au rang de pseudo-science, mais qui a tout de même laissé un impact immense sur les représentations et les réflexions dans la psychologie contemporaine. Il a notamment popularisé l’idée selon laquelle tous nos problèmes trouveraient leur source dans notre jeunesse et particulièrement dans le traitement qu’avait notre mère à notre égard. Attention, je ne suis pas une spécialiste de la question. ↩︎

- Senpai, c’est juste une blague vous inquiétez pas, mais en gros ça vient du japonais (dans les animés, les élèves ou les filles appellent leur supérieur ou leur crush, hm hm, senpai). Traditionnellement, le senpai a un rôle de tuteur auprès du kōhai et de relais de l’enseignement du sensei, le professeur ; en retour, le kōhai doit le respect au senpai. ↩︎

- Deus ex machina : expression latine qui signifie « Dieu sorti de la machine ». Elle désigne une intervention improbable ou inattendue qui résout une situation dramatique ou littéraire. ↩︎

- Satoshi Kon : Réalisateur de films d’animation japonais du tournant des années 2000. J’en profite pour vous conseiller chaleureusement l’entièreté de sa filmographie, qui lorsque vous tenterez de les compter laissera sans doute de nombreux doigts de votre main sans propriétaire : Paprika, Perfect Blue, Millenium Actress, et c’est tout. Le réalisateur a exploré tout au long de sa courte carrière les frontières entre le réel perçu et la perception de l’irréel. ↩︎

- Phallocentré : qui rapporte tout au phallus (ou pénis), considère la symbolique du phallus comme caractéristique de toute l’espèce humaine ; qui privilégie l’homme par opposition à la femme. Synonyme de phallocrate, machiste, misogyne, sexiste. Les théories de Freud sont phallocentriques. ↩︎

- Un parrain ou une marraine (godfather en anglais) est une personne qui s’engage à soutenir son filleul ou sa filleule (la personne parrainée) dans sa vie chrétienne pour l’aider à grandir dans la foi. C’est pour beaucoup de familles non-pratiquantes une sorte d’oncle ou de tante amélioré, un parent bis. ↩︎

- Cis (diminutif de cisgenre, ou cissexuel) : qui s’identifie au genre (ou au sexe, selon le point de vue) qu’on lui a attribué à la naissance ↩︎

- Looser anti-héros, liste non exhaustive : Kick Ass, Shrek, The Big Lebowski, The Hobbit, Hot Fuzz … ↩︎

- relatable (angl, adjectif qui n’a pas d’équivalent en français) : quelque chose auquel on peut s’identifier. Une histoire relatable est une histoire que l’on peut facilement comprendre au vu de son propre vécu. ↩︎

- Queer : celleux qui ne sont pas straight, c’est à dire pas cis, ou pas hétéro, ou les deux ↩︎

- parangon : modèle, idéal ou canon ↩︎

- masculinité hégémonique : concept propre à la sociologie du genre et théorisé en 1995 par la sociologue australienne Raewyn Connell, selon qui elle désigne la forme dominante de représentation de la masculinité, à un moment donné dans une société donnée ↩︎

- Monique Wittig. Autrice de La Pensée Straight, elle écrit la fameuse phrase “Les lesbiennes ne sont pas des femmes”. Cette phrase ne nie pas le genre auxquelles s’identifient les lesbiennes, mais suit sa théorie selon laquelle la véritable domination se trouve dans le modèle hétérosexuel, et que c’est ce dernier qui définit la femme en tant que femme. Ainsi, ne pas pratiquer l’hétérosexualité, c’est refuser d’être une femme, une personne nécessairement dominée. ↩︎

- A ne pas confondre avec le drag, sous-culture queer blanche, les scènes de ballroom sont des lieux essentiellement constitué par des communautés queer noires ou latinx particulièrement exclues non seulement des lieux hétéronormés mais aussi des lieux blancs queer. Voir cet article sur la différence entre drag et Ballroom (en anglais) : https://seethequeens.com/dragvsballroom/ ↩︎

- L’ethnographie est une pratique du domaine des sciences sociales qui a pour but d’étudier sur le terrain la culture et le mode de vie de peuples, communautés, sociétés, ou autres types de groupes sociaux ↩︎

- Le vogue, ou plus souvent le néologisme voguing, est un style de danse urbaine consistant à faire, en marchant, avec les bras et les mains des mouvements qui sont inspirés des poses de mannequins lors des défilés de mode. Le voguing est né dans les années 1970 dans des clubs gays, plus précisément dans les balls fréquentés par des homosexuels et transgenres afro-américains, essentiellement à New York. ↩︎

- Shading, ou throwing shade, c’est critiquer plus ou moins subtilement quelqu’un devant nous. Pratique elle aussi initiée par les milieux afro-américains et queer (bref les milieux opprimés), elle est beaucoup utilisée par les drag queens, mais on la retrouve aussi dans le rap. ↩︎

- La violence symbolique (concept du sociologue Bourdieu) est une notion qui désigne une forme de violence peu visible et non physique, qui s’exprime à travers les normes sociales et qui s’observe dans les structures sociales. ↩︎

- En lexicologie et en phraséologie, une locution est un groupe de mots qui constitue une unité lexicale, ayant un sens unitaire ↩︎

- Collège au cinéma : programme qui propose aux collégiens de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections en salles organisées spécialement à leur intention. ↩︎

- Le cis gaze est une notion assez récente, surtout popularisée par le site Représentrans qui en propose une définition et une histoire complète ici. En bref, c’est l’application au cinéma d’un regard cis normé sur les personnes trans, qui a la facheuse tendance à les réduire à leur transidentité. ↩︎

- Lien vers la critique de Tomboy par Représentrans : https://representrans.fr/cis-gaze/tomboy/ ↩︎

- Voir la controverse sur le site de La Jetée ↩︎

- Pour l’argumentation complète en ce sens, l’article de libération ci-joint propose une bonne critique. ↩︎

- L’expression de genre désigne les caractéristiques d’une personne liées à son apparence, ses intérêts et ses comportements, qui sont traditionnellement associées à un genre en particulier dans un certain contexte culturel donné. La perception de l’expression de genre d’une personne repose sur les stéréotypes culturels masculins et féminins, et les rôles de genre. ↩︎

- Androgyne : abordant une expression de genre entre féminité et masculinité ↩︎

- Dead name : expression qui qualifie le nom attribué à la naissance aux personnes trans lorsqu’iels décident d’en changer. Appeler quelqu’un par son dead name, c’est une violence symbolique qui revient à nier l’identité dans laquelle une personne trans se sent confortable. ↩︎

- L’ironie dramatique est une forme d’ironie générée par certaines situations dramatiques lorsque le spectateur dispose d’informations essentielles aux personnages que ces derniers ignorent ou interprètent mal. ↩︎

- catabase : descente aux enfers, ou effet stylistique qui donne cette impression de descente aux enfers ↩︎

- LIVRES conseillés par Détrez:

L’Autre fille, Annie ERNAUX (2011), Leilah Mahi 1932, Didier BLONDE (2015), The Lost, Daniel MANDELSON (2006), Madeleine Project, Clara BEAUDOUX(2017), Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, Ivao JABLONKA(2013), Les gens dans l’enveloppe, Isabelle MONNIN(2015)

DOCUMENTAIRES ET FILMS conseillés par Détrez:

Histoire d’un secret, Marianna OTERRO (2003), Carré 35, Eric Caravaca (2017), Les plages d’Agnès, Agnès VARDA (2008), L’une chante l’autre pas, Agnès VARDA (1977), Les glâneurs et la glâneuse, Agnès VARDA (2000), Peau d’âme, Pierre Oscar LEVY(2016), Où sont nos amoureuses, Robin HUNZINGER(2007),Un’ora sola ti vorrei, Alina MARAZZI (2002) ↩︎ - Le positivisme est une Doctrine d’Auguste Comte selon laquelle les sciences positives sont appelées à fonder la philosophie. Il affirme cela en affirmant qu’il existe une progression de la pensée humaine en trois étapes : religion, métaphysique, science (pour simplifier). Depuis, on utilise le terme de positivisme pour désigner une pensée de l’évolution positive de l’humanité. Ici par exemple, je sous-entend que de montrer ainsi la voie de la solution chez la jeunesse, c’est faire croire que l’émancipation se fera avec la progression d’une génération de femmes à une autre vers la volonté de s’émanciper, voire le féminisme. Comme si les anciennes générations n’étaient pas féministes, mais les nouvelles oui, et que c’était une progression chronologique logique. ↩︎

Réponds et partage anonymement ton point de vue sur la question ! Peut-être que l’auteurice te répondra…