FICHE TECHNIQUE DU DVD « The Short Films of David Lynch »

Edition : MK2 / Distributeur : Paramount Home Entertainment

Réalisation : David Lynch

Interprétation : Peggy Lynch, Richard White, Dorothy McGinnis, Virginia Maitland, Robert Chadwick, Catherine E. Coulson, David Lynch, Harry Dean Stanton, Frederic Golchan, Jack Nance

Date de parution : 3 novembre 2010

La seule joie susceptible de nous traverser lorsqu’on apprend la mort d’un artiste est celle de se replonger dans ses œuvres, traces d’immortalité. L’absolue richesse des longs-métrages de David Lynch éclipse le début de son œuvre, composée de formats courts, le plus souvent animés. Alors qu’on est tenté d’y voir les prémices de ses films, ce début émeut par son caractère profondément expérimental. A voir ces formes radicales, à la narration évanescente, on soupçonne le maître de l’étrange de s’être assagi par la suite.

D’abord peintre, et plus généralement artiste, David Lynch s’intéresse au cinéma en tissant des liens avec les arts plastiques. Six Figures Getting Sick (1966), boucle répétée de six personnages vomissant, allie esquisses de Francis Bacon1, collages, et cinéma d’animation, dans une économie minimale, principalement des aplats successifs. Dans cette première œuvre, proche du document de travail, Lynch projette un film animé sur des dessins. On remarque une obsession pour le remplissage : les personnages digèrent et vomissent à répétition. Cette action triviale, à première vue peu ragoûtante, se retrouve dans ses courts-métrages suivants, se hissant au rang de premier motif de l’œuvre à venir.

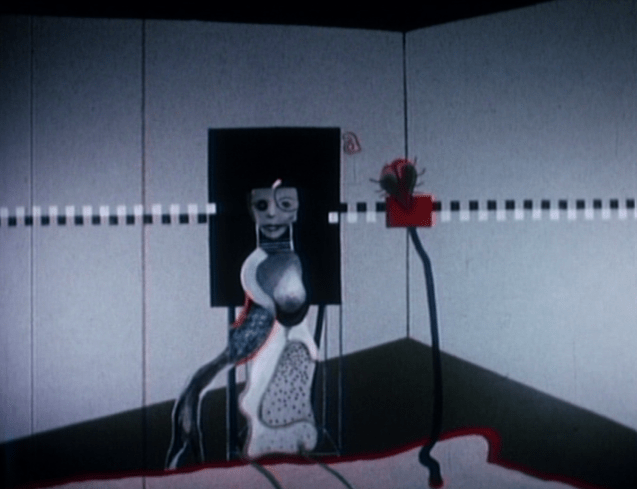

The Alphabet (1968) régurgite davantage encore. La chansonnette qui prête son nom au titre bute sur la dernière lettre, alors que l’incomplète comptine cherche à entrer de force dans l’esprit du personnage central. Se profile dans ce remplissage douloureux un intérêt pour le cauchemar, ce monde onirique terrifiant et lieu familier des futurs longs de Lynch. La pixellisation2 renforce l’étrangeté inhérente au cauchemar, comme si le monde fictif déglutissait encore la réalité. Un personnage accumule des couches de vêtements, de corps, nouvelle interférence du collage dans le cinéma lynchien. Un étrange insecte arrose de sang cette figure incohérente, comme pour le noyer, le remplir à l’excès.

Ces images radicales d’à peine quelques secondes, presque purs flashs visuels, anticipent les visions horrifiques des longs-métrages à venir (Bob de Twin Peaks, ou le clochard de Mulholland Drive). Ces flashs font partie d’un tout, aussi hétéroclite soit-il. The Alphabet se présente comme une déambulation insensée dans l’inconscient, poussée plus loin encore dans The Grandmother (1970). Dans ce moyen-métrage expérimental, un garçon fuit des violences intrafamiliales en se réfugiant dans sa chambre. Naissent des fantasmagories délirantes, à commencer par un arbre qui accouche d’une grand-mère. Les parents faillibles et malveillants annoncent ceux de Twin Peaks ou encore de Sailor et Lula.

Capture d’écran de The Alphabet (1968)

Ces quatre courts-métrages sont autant annonciateurs de ses formats longs que singuliers et uniques. L’expérimentation formelle n’atteindra pas une telle radicalité dans ses longs-métrages, certes audacieux et parfois hermétiques. Dans ces quatre courts se dessine une obsession pour les corps qui se remplissent, se déchargent, mutent. Lynch traque des images chocs. Il abandonne au cinéma la narration sinueuse qui fait à la fois l’intérêt et la difficulté de ses quatre courts-métrages, pour préférer des histoires mystérieuses, voire complexes, mais toujours structurées dans une logique plus ou moins évidente. Le cinéma à venir de Lynch embrasse l’émotion des personnages, les filmant dans des effusions de larmes, des crises de colère, des accès de méchanceté, soit toujours entiers. A l’inverse, dans ses courts-métrages, l’intériorité des personnages est plus évanescente, sauf, peut-être, dans The Grandmother, déjà assez proche formellement d’Eraserhead (1977).

Deux brèves œuvres postérieures accompagnent ce quatuor : The Amputee, plan fixe d’une femme pas plus dérangée que cela des soins procurés à son moignon, et Lumière et compagnie, 52 secondes sur un meurtre. Surtout, chaque œuvre est précédée par une présentation de David Lynch lui-même, en gros plan. Sa voix si reconnaissable ponctue ses explications de blancs hésitants, comme si sa pensée se précisait au rythme de sa parole. Ses films, déambulations libres et sans contraintes, et ses personnages, perdus, troublés, mais toujours affirmés, semblent alors ne se révéler que de touchantes extensions de lui-même. Ce retour aux sources ravira les aficionados3 déjà convaincus, déroutera les autres, mais ne pourra laisser indifférent. Jamais le maître ne livrera tous ses secrets.

Manon Grandières

Répondre à Mes collaborations extérieures | Les Bobines Partagees Annuler la réponse.